急诊科

急诊科

急诊科

急诊科

“患者15岁,晨跑后突发意识障碍、摔倒在地、呼之不应,被120紧急送入院,初步考虑为热射病、休克、窦性心动过速、肾功能不全……”随即,一场急救在长沙市中心医院(南华大学附属长沙中心医院)急诊抢救室展开。

高温天晨练,15岁少年出现险情

据该院急诊科副主任、主任医师赫留党介绍,患者高岩(化名)是一名15岁的少年,8月8日8:30左右,高岩与父亲晨跑了40分钟后突然晕厥,全身滚烫伴大汗淋漓,待120急救人员抵达时患者已陷入昏迷,体温高达40℃,紧急给予心电监护、冰袋降温及快速补液。送入长沙市中心医院急诊科后确诊为“劳力型热射病”,经急诊ICU积极救治,8月11日才脱离危险,转入急诊综合病房继续观察、治疗。

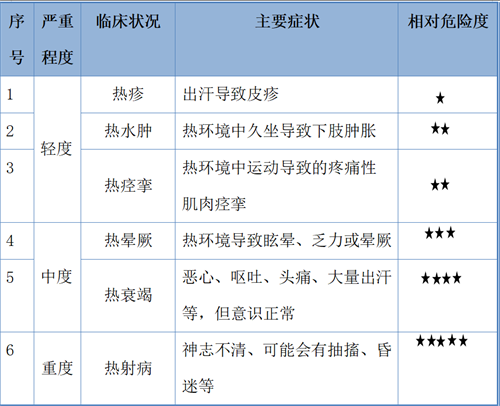

赫留党介绍,临床上按照病情由轻到重,可分为热疹、热水肿、热痉挛、热晕厥、热衰竭和热射病(图1)、

热射病:高温下的“人体锅炉爆炸”

当核心体温>40℃,人体散热机制全面崩溃,高温直接“煎炸”器官:

大脑:意识模糊、抽搐、昏迷

呼吸:肺损伤、呼吸衰竭

内脏:肝肾功能衰竭、凝血障碍及脓毒症

肌肉:横纹肌溶解致“酱油尿”

循环:急性循环障碍、热射病性休克

黄金救援时间仅30分钟,延误救治死亡率超50%!

热射病分类

经典型热射病:是被动暴露于热环境导致的机体产热与散热失衡,常见于年老、年幼、体弱和有慢性疾病的患者。

劳力型热射病:常见于健康年轻人(如部队官兵、运动员、消防队员、建筑工人等),在高温、高湿环境下进行高强度训练或从事重体力劳动后出现不适症状。高岩就属于此类。

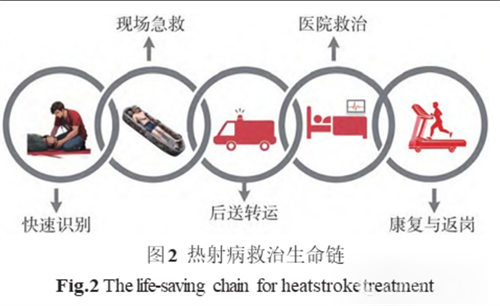

救治生命链

热射病的救治生命链由快速识别、现场急救、后送转运、医院救治、康复与返岗5个环节组成(图2)

识别三要素,任何一项出现立即行动!

✅ 烫:皮肤灼热(早期大汗,后期可能无汗)

✅ 晕:谵妄、抽搐、昏迷

✅ 高:体温计腋温>39℃即高度怀疑

现场急救六步法

1.脱(立即脱离热环境):火速转移至空调房/树荫下,脱除衣物只剩内衣 。

2.泡(快速有效降温):冷水浸泡或喷洒凉水蒸发降温,冰袋裹薄布敷颈/腋/腹股沟(需避免冻伤)。

3.测(准确测量体温):优先使用直肠温度计。

4.补(快速补液):建立静脉通路,纠正缺水。

5.通(管理气道):昏迷患者头偏向一侧,必要时气管插管,预防误吸。

6.静(控制抽搐):镇静抗惊厥,减少躁动导致的额外产热。 关键原则:降温第一,转运第二。即使需要送医,也应持续降温,避免因转运延误诊治。

高危人群清单(远超你的想象!)

运动人群:晨跑/夜跑者、军训学生、球类爱好者 。

日常活动者:接送孩子的家长、公园散步老人,甚至短时间露天作业者。

户外工作者:建筑工人、环卫工、交警、快递员等长时间暴露人群。

隐匿风险群体:

-服用影响排汗药物者(如某些感冒药、抗抑郁药)。

-婴幼儿/孕妇/肥胖/糖尿病/高血压患者。

-为省电不开空调的独居老人。

预防中暑三重防线

时段防线:

-严格避免10:00-16:00外出

-晨跑选择日出前,夜跑推迟至21点后

身体防线:

-运动前1小时喝500ml电解质水,运动过程中主动、少量、多次饮水,勿等口渴

-随身携带冰毛巾降温-必须外出时物理防护不可少

监测防线:

-运动时结对同行

-智能手表设置高温报警(>38℃提醒)

-监测室温,合理使用空调或风扇,家人邻里务必多关心独居老人,确保其环境安全凉爽。

-关注天气预报和高温预警,提醒身边高危人群。

医生提醒,警惕“高温杀手”,学会识别和急救

赫留党主任提醒,高岩的病例并非孤例。热射病这个“高温杀手”,威胁着每一个轻视高温的人。即使早晨8点,高温高湿环境+剧烈运动仍可引发致命热射病!一旦发现身边有人出现高热、意识不清,立即拨打120,并全力进行物理降温——每一秒的延误,都在增加生命的风险!

供稿丨急诊科 周作人 宣传部 朱文青

一审丨急诊科 赫留党

二审丨宣传部 李晶

三审丨宣传部 周阳